現在のJR阿佐ヶ谷駅北口、バス停「お伊勢の森」、区立杉森中学校付近は戦前は広大な陸軍用地であり、兵士がラッパの練習をしていたことから「ラッパの森」と呼ばれていました。そのラッパの森の近くに、阿佐ヶ谷美術学園の創設者である三輪孝の家がありました。

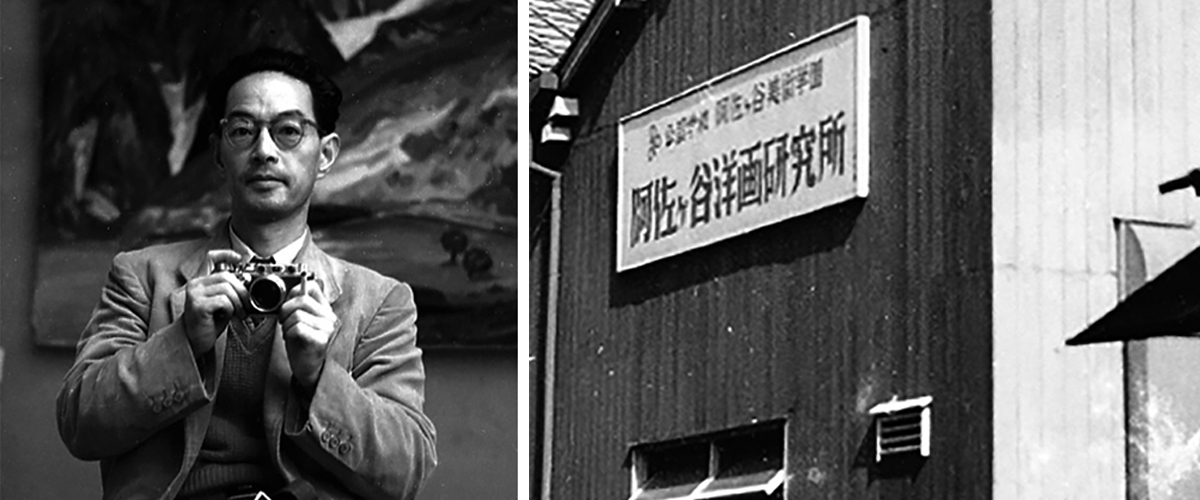

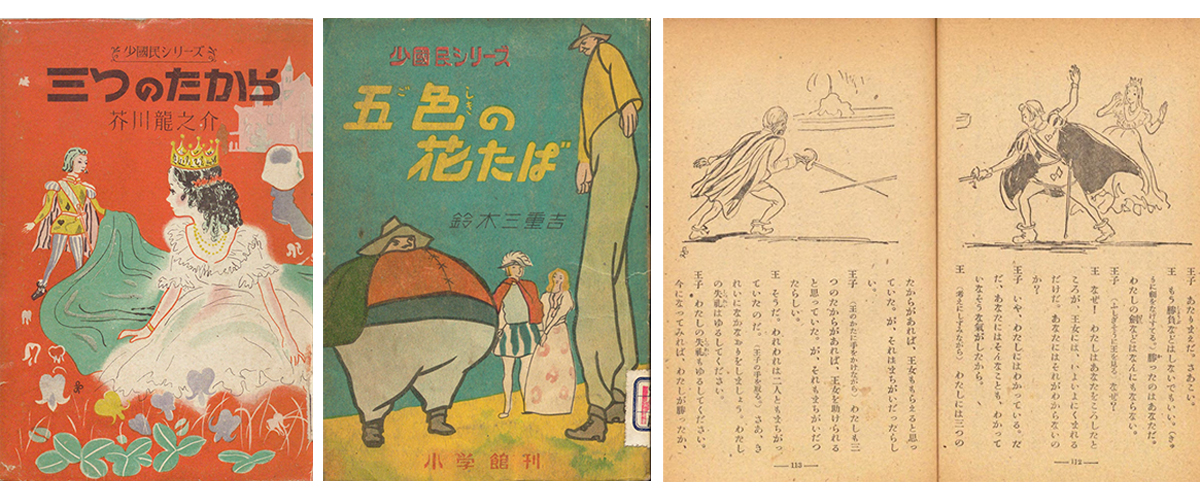

三輪孝は1911年に大阪で生まれ、1930年に東京美術学校油絵科(現在の東京藝術大学)に入学。在学中に帝国美術院展覧会で初入選を果たし、卒業後も東光展、光風会展などに出品し、日展では特選を受賞するなど画家として才能を発揮しました。また、挿絵画家としても数多くの冊子、児童書、絵本などを手がけました。

絵画以外にも写真、映像、版画など幅広い創作活動を行い、体力にも優れていた三輪は、日本山岳画協会会員として、絵画用具一式を背負い高山に登って絵を描いていました。

終戦を迎えた1945年、日本中が焼け野原となる中で、「今後の日本の発展は芸術の振興にかかっている」と考えた三輪は、焼け残った自宅の2階の一室を油絵教室とし、「阿佐ヶ谷洋画研究所」を設立しました。

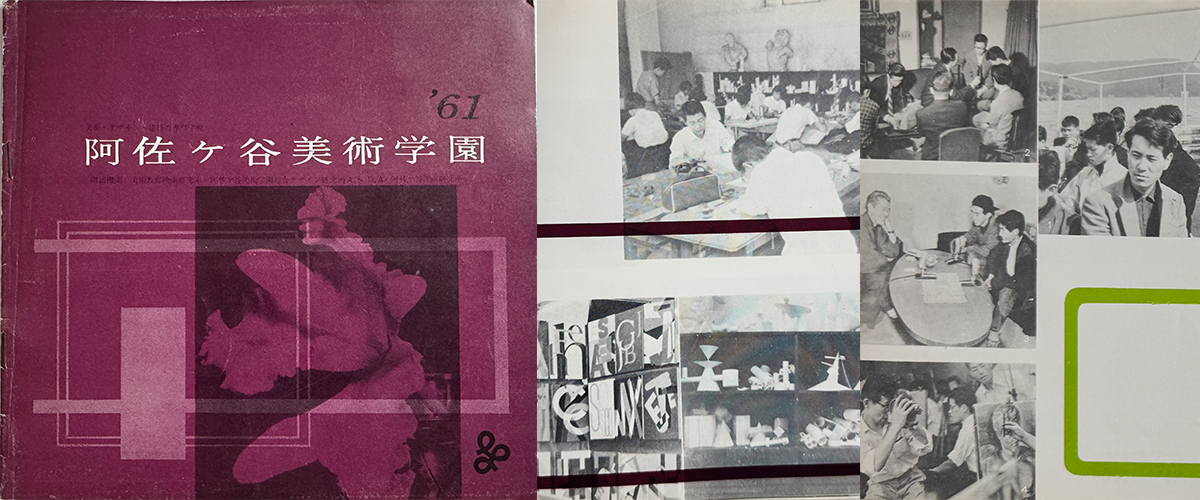

翌年には、焼け石と古木材を集めて本格的なアトリエが完成。1951年には工芸デザイン科、建築科を増設し、1952年には現在の校舎がある杉並区梅里に移転しました。1954年には文部省(現在の文部科学省)から認可を受け学校となり、「阿佐ヶ谷美術学園」と名称を変更しました。

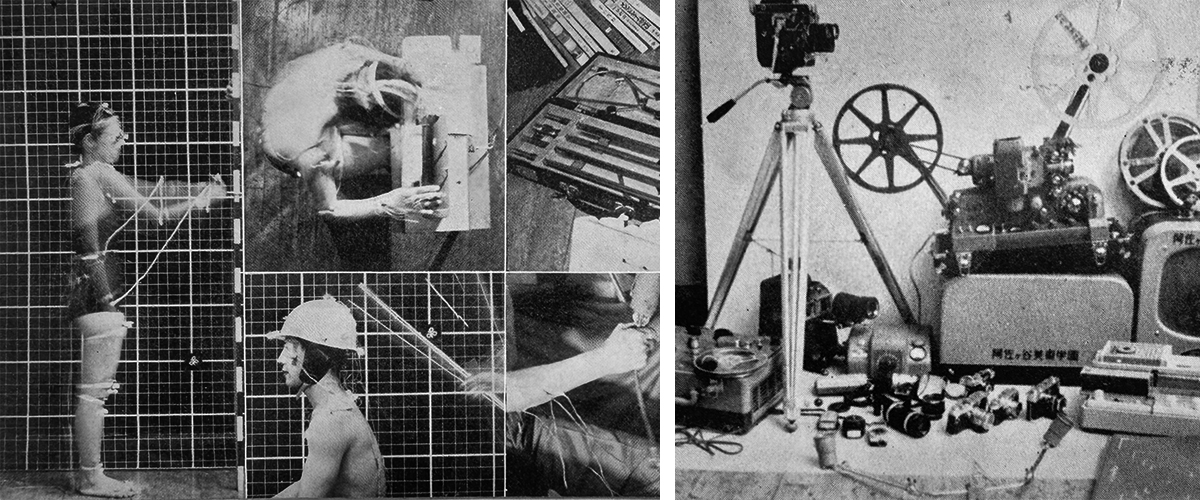

1956年には学術研究機関「三輪美術研究所」を設置。「人間の動作と器物の形態との関連性に関する生態学の研究」を東京大学と行い学会で発表。視聴覚教育用映画やスライド制作のための「美術教育映画研究室」を設置するなど、デザインや美術教育に関する研究にも力を入れていました。

右:学術映画の撮影や、授業における視聴覚教材として活用した機材

1964年、享年53歳。三輪孝は胃癌のため赤坂虎ノ門病院で亡くなるまで、学園の発展に尽くしていました。

<< アサビクロニクルへ戻る